書籍

『2025年版 営業責任者 内部管理責任者 必携(会員・特別会員共通)』

日本証券業協会 (2025年9月)

梅澤拓、工藤靖、水越恭平、佐野惠哉(共著)

- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス

Publication

ニュースレター

DOJ報奨金付通報制度の運用開始: Whistleblower Awards Pilot Programの概要(2024年8月)

海外腐敗行為防止法(FCPA)の捜査・執行に関する新指針(2025年6月)

トピックス

NO&T Data Labの設立及び京都大学大学院法学研究科附属法政策共同研究センターとの連携協定の締結についてのお知らせ(2024年12月)

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2025年5月12日、米国司法省(以下「DOJ」といいます。)Criminal Division(以下「刑事局」といいます。)の長であるMatthew Galeotti氏は、ホワイトカラークライムに関する執行指針をアップデートした旨のスピーチを行い※1、併せて“Focus, Fairness, and Efficiency in the Fight Against White-Collar Crime”と題するメモランダム(以下「メモ」といいます。)を公表しました※2。この内容は、取締りを効率化することによりDOJと企業の負担を軽減することを図りつつ、トランプ政権下においても企業犯罪の取締りを引き続き重視することを示唆するものであり、注目を集めています。

今回公表されたメモでは、DOJがホワイトカラークライムを取り締まる上で重視する点が説明されています。主な内容は以下のとおりです。

DOJは、米国の消費者、納税者、投資家、企業、社会、政府に害を与える犯罪を重点的に取り締まることを明らかにしました。その上で、優先的に捜査・訴追を行う類型として以下の犯罪を挙げています。

(米国の)被害者に影響を与える事件、カルテル、TCO、テログループに関連する事件、薬物マネーロンダリングや制裁回避を助長する事件は、最優先で扱われる。

これを踏まえると、医療・製薬、金融サービス・銀行、デジタル資産・決済の分野で活動する企業において、不正行為のリスクを適切に管理する必要性が特に高まっていると考えられます。また、業種を問わず、米国政府に対して直接的または間接的に製品・サービスを提供している企業も注意が必要です。さらに、贈賄も引き続き優先度の高い類型に含まれており、例えば、米国以外の国において行われた贈賄であっても、その結果として米国企業が市場ないし取引から排除されるようなケースはDOJが関心を持つ可能性があります。これらの動向を踏まえ、グローバルに事業を展開する日本企業においても、コンプライアンス・プログラムのアップデートやその実効性検証を行うとともに、認知した事案の対応策を検討することが重要となります。

従前からDOJは、企業の不正行為を抑止するために、不正行為に関与した個人、すなわち、企業の役職員を訴追することが重要であるという考え方を示してきました。今回のメモでも、その点が改めて強調されています。

また、企業の訴追について、DOJは、企業による不正行為の自主的な報告、捜査への協力、コンプライアンス・プログラムの改善を含む是正措置等の状況を評価し、訴追や司法取引の内容を判断する方針を維持しています。今回のメモには、DOJによる訴追判断の透明性をさらに高めることにより、企業によるプロアクティブな対応を促す狙いがあると考えられます。また、企業には、司法取引の一環として、一定期間、是正措置の状況やその過程で認知した不正等についてDOJに報告する義務が課される場合がありますが、企業の対応次第では、その期間が短縮されることも示されています。

今回のメモは、全体として、企業犯罪の取締りを効率化・迅速化することにより、DOJおよび(捜査対象となる)企業のコストをともに削減すべきことを強調している点に特徴があります。そのための具体的な方策として、3つのガイドライン(下記2.ないし4.参照)が同時にアップデートされました。これらは、企業がプロアクティブに不正行為の予防、発見、調査、是正を行うインセンティブを強化するものと考えられます。

企業が自ら企業犯罪を予防、発見、調査、是正し、あるいは当局に報告するインセンティブを与える仕組みを構築する手法は、DOJをはじめ複数の米国当局が発展させてきた手法の一つであり、政府と企業との間の情報の非対称性が拡大する中で、当局が限られたリソースでより多くの企業犯罪を効率的に検知、解決する上で有用な手法と理解されています。もともとDOJの刑事局は、2016年にFCPA※3違反を対象にこのような自主的報告を促すための方針を試験導入し※4、その反応を踏まえ、前回のトランプ政権下でCEPとして正式に採用しました。さらに、バイデン政権下では、FCPAに限らず、DOJの刑事局が担当するすべての企業犯罪を対象とし、自主的報告に対するインセンティブをさらに強化するための改訂が行われてきました※5。

今回の改訂は、企業からの自主的報告を増やすために、企業が得られる利益を強調し、かつ、透明性を向上させる形で、これまでの企業執行方針をアップデートするものであり、主要な変更点は以下のとおりです※6。

| 改定前 | 改定後 | |

|---|---|---|

| 基本要件 |

|

基本的には左記と同じ |

|

報奨A (加重要素なし) |

起訴猶予の推定を得られる。 (不正による利得の吐き出し・没収および被害の回復・補償は必要) |

起訴猶予処分となる。 (不正による利得の吐き出し・没収および被害の回復・補償は必要) |

|

報奨B (加重要素あり) |

|

|

|

報奨C (報奨Aの要件を満たさない自主申告あり/加重要素なし) |

明示なし |

刑事解決が必要な場合であっても以下の取扱い

|

| 自主的報告をしなかった場合 |

|

|

今回の改訂内容のうち特に重要な点は以下の3点です。

第一に、今回のアップデートにより、執行方針としての透明性が高まり、自主的な報告を通じて企業が得られる報奨がより明確になりました。具体的には、以下の4要件のすべてを満たした場合、企業は、従来報奨とされていた起訴猶予の推定にとどまらず、起訴猶予が得られることが明確となりました。

第二に、新たな執行方針の下では、再犯などの事情によりいわゆる加重要素が認められる事案であっても、検察官には、それらの加重要素の深刻さと企業による協力や是正措置を考慮の上で、なお起訴猶予とする裁量がある旨が明確にされた点です。改訂前の執行方針の下では、例えば直近5年間に同種の不正に関して司法取引をした企業が起訴猶予を得るためには厳格な追加的要件を満たす必要がありました※8が、今回の改訂により、そのような追加的な要件はなくなりました。

第三に、起訴猶予を得るために必要な上記4要件のうち一部(1または4)のみ充足できないがゆえにCEPに基づく起訴猶予が得られない場合であっても、なお一定の要件を満たせば有利な取扱いが得られることが明確となりました。具体的には、①NPA(特に悪質性が高い、加重要素が複数認められる場合を除く)、②3年以下の合意期間とする、③モニターを要求しない、④量刑ガイドの罰金範囲の下限から75%の減額といった報奨が与えられる点が明記されました。

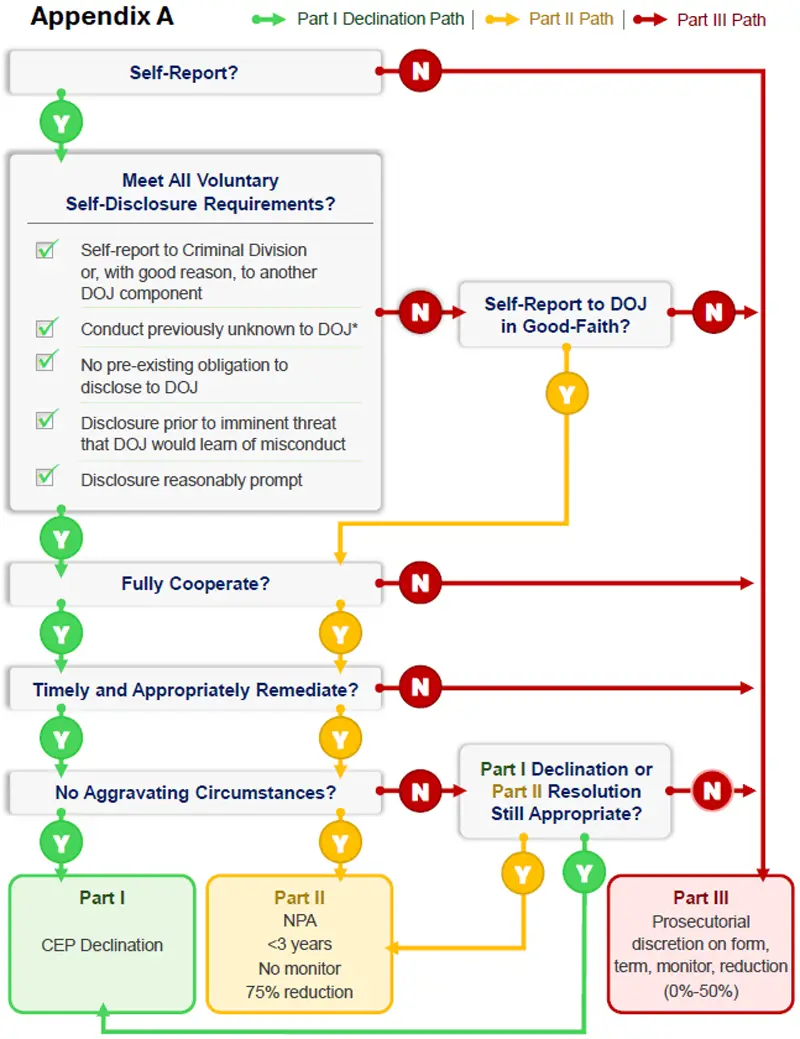

今回の改定後の執行方針に基づく処分判断のフローについては、以下のとおり、分かりやすいフローチャートが添付されています。なお、報奨を得るために必要とされる、自主的な報告、完全な調査協力、適時かつ適切な是正措置の具体的内容については、従前の執行方針から変更はありません。

現在、DOJは、改訂後の執行方針の下、既に締結済みの司法取引について、より早期に終結させるべきかどうかを判断するためのレビューを実施しており、メモにおいては、合意期間、当該企業のリスク・プロファイル、是正措置とコンプライアンス・プログラムに加え、企業が自主的に報告したか否かについて考慮する旨が明記されています。

(DOJ Justice Manual. 9-47.120 – Criminal Division Corporate Enforcement and Voluntary Self-Disclosure Policy. Appendix A※9 )

今回、DOJの刑事局は、独立コンプライアンス・モニター(以下「モニター」といいます。)に関する方針を取り纏め、従来の方針にアップデートを加えた内容のメモランダム(以下「Galeottiメモ」といいます。)を公表しました※10。企業の立場からみて、特に重要な内容は以下の2点です。

まず、Galeottiメモも従前と同様、企業にとってモニターを課されることは、多大な費用負担に加え、事業活動に対する支障をもたらす場合もあることから、モニターが懲罰目的で課されてはならないこと、モニターの範囲は当該事案においてモニターの必要性を生じさせた特定の問題や懸念に適切に対処しつつ、費用や事業への負担を最小限に抑えるために調整されるべきであるとの基本方針を維持しています。

その上で、Galeottiメモは、モニターに関して、効果的なコンプライアンス・プログラムの確保(利益)と不要な負担の排除(コスト)という両立すべき要請のバランスを適切に取る観点から、検察官がモニターを課すべきか否かを検討する際に考慮すべき要素を以下の4点に整理しました※11。

上記4点に整理された考慮要素のうち、2・3点目の要素は従前のメモランダムの中にも含まれていた複数の考慮要素を統合する形で整理されたものと考えられます。他方、1点目の考慮要素はこれまで明示されておらず、また、4点目の考慮要素については、従前求められていた考慮要素(コンプライアンス・プログラムに対する十分な検証(Test)の有無)をさらに発展させたものと考えられます。

4点目の要素として重要な点は、司法取引等の時点において、企業が自社のコンプライアンス・プログラムおよび内部統制を十分に検証し、将来的に同様の不正行為を発見・防止できる可能性が高いことを示せているか否かです。この評価の際の具体的な考慮要素の例として、Galeottiメモは、①新たに導入された統制やコンプライアンス・プログラム強化策が実際に機能していることを示すのに十分な期間運用されているか、②企業がコンプライアンス・プログラムの有効性をどのように、またはどの程度測定しているか、③企業が必要に応じてコンプライアンス・プログラムを検証し、更新する能力を有しているか否かを挙げています。

上記考慮要素を踏まえ、実際にモニターが必要と判断された場合であっても、Galeottiメモは、検察官に対し、モニターの役割の範囲が事業運営に不必要な負担をかけないよう適切に調整されたものであるか否かを考慮し、次のような措置を講じることを求めています。

DOJの刑事局は、2024年8月1日、3年間の試験的プログラムとして、重大な企業犯罪についてDOJに通報した者に報奨を与えるWhistleblower Awards Pilot Program(以下「通報報奨パイロットプログラム」といいます。)を開始しました。その概要については弊所のニュースレター※15をご参照ください。

この度、アップデート版の通報報奨パイロットプログラムが公表されました※16。大きな変更点はなく、対象となる犯罪類型について前述の重点領域が反映されています。

今回の執行方針のアップデートは、いわゆるCarrot & Stick Approachにおいて、とりわけCarrotに関連する部分の明確化を図ることを通じ、企業がプロアクティブに不正行為の予防、発見、調査、是正を行うインセンティブを強化するものであり、グローバルに事業を展開する日本企業において、平時からコンプライアンス・プログラムの整備やその実効性検証を進めておく必要性や、不正が発覚した場合の対応等について重要な示唆を与えるものです。トランプ政権下における今後の具体的な運用も注視しつつ、必要な対策を講じておくことが望まれます。

※1

https://www.justice.gov/opa/speech/head-criminal-division-matthew-r-galeotti-delivers-remarks-sifmas-anti-money-laundering(最終アクセス:2025年6月11日)

※2

https://www.justice.gov/criminal/media/1400046/dl?inline(最終アクセス:2025年6月11日)

※3

米国のForeign Corrupt Practices Act(海外腐敗防止法)は、主に米国企業およびその関連企業が外国の公務員に対して贈収賄行為を行うことを防止し、国際的なビジネス慣行における腐敗を抑制することを目的としています。FCPAは米国内の企業や個人だけでなく、一定の条件下で日本企業を含む米国外の企業や個人にも適用される場合があります。

※4

2016年4月5日DOJリリース “Criminal Division Launches New FCPA Pilot Program” (https://www.justice.gov/archives/opa/blog/criminal-division-launches-new-fcpa-pilot-program) (最終アクセス:2025年6月11日)

※5

2023年1月17日DOJリリース“Assistant Attorney General Kenneth A. Polite, Jr. Delivers Remarks on Revisions to the Criminal Division’s Corporate Enforcement Policy” (https://www.justice.gov/archives/opa/speech/assistant-attorney-general-kenneth-polite-jr-delivers-remarks-georgetown-university-law) (最終アクセス:2025年6月11日)。

※6

9-47.120 – Criminal Division Corporate Enforcement and Voluntary Self-Disclosure Policy(https://www.justice.gov/criminal/media/1400031/dl?inline)(最終アクセス:2025年6月11日)

※7

具体的には、不正行為の性質や重大性、悪質性や組織内での蔓延度、不正行為による被害の深刻さ、または同企業による同種不正行為に対する刑事判決もしくは合意による解決の有無(過去5年)

※8

従前は、企業側が以下の3つを立証することが追加的に求められていました。しかしながら、これらの要件の不明確さまた充足の難しさに伴い、再犯企業にとって起訴猶予を期待して自主的な報告をするインセンティブが適切に機能しないことが実務上懸念されていました。

※9

https://www.justice.gov/criminal/media/1400031/dl?inline (最終アクセス:2025年6月11日)

※10

2025年5月12日付“Memorandum on Selection of Monitors in Criminal Division Matters” と題するメモランダム(https://www.justice.gov/criminal/media/1400036/dl?inline) (最終アクセス:2025年6月11日)

※11

従前の方針(バイデン政権下で改訂されたメモランダム)では、モニター要否の考慮要素として10の考慮要素を列挙していました。

※12

具体例として、国家安全保障を損なう犯罪(たとえば、制裁逃れや米国経済への脅威)、米国の利益に重大な影響を及ぼす海外贈賄、貿易詐欺や関税逃れ、調達および医療詐欺、そしてカルテル、国際的な犯罪組織、麻薬取引、外国のテロリストへの重要な支援など、米国の利益を害するその他の犯罪が含まれるとされています。

※13

例えば、特定の規制当局の監督下にありながら企業犯罪を繰り返してきた実績がある場合、モニターを課す方向で考慮される重要な事情となります。

※14

当該不正の再発を検知・防止するために適切に調整された、効果的でリスクベースの企業コンプライアンス・プログラムの実現

※15

NO&T Compliance Legal Update危機管理・コンプライアンスニュースレターNo.98 「DOJ報奨金付通報制度の運用開始: Whistleblower Awards Pilot Programの概要」(2024年8月)

※16

https://www.justice.gov/criminal/media/1400041/dl?inline(最終アクセス:2025年6月11日)

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

書籍

日本証券業協会 (2025年9月)

梅澤拓、工藤靖、水越恭平、佐野惠哉(共著)

論文/記事

(2025年9月)

福井信雄

ニュースレター

塚本宏達、福原あゆみ、畑和貴(共著)

書籍

民事法研究会 (2025年8月)

北島東吾(共著)

ニュースレター

塚本宏達、木原慧人アンドリュー(共著)

ニュースレター

山本匡

ニュースレター

梶原啓

ニュースレター

塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)

ニュースレター

塚本宏達、木原慧人アンドリュー(共著)

ニュースレター

塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)

ニュースレター

塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

ニュースレター

塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

ニュースレター

塚本宏達、木原慧人アンドリュー(共著)

ニュースレター

塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)

ニュースレター

塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

ニュースレター

塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)